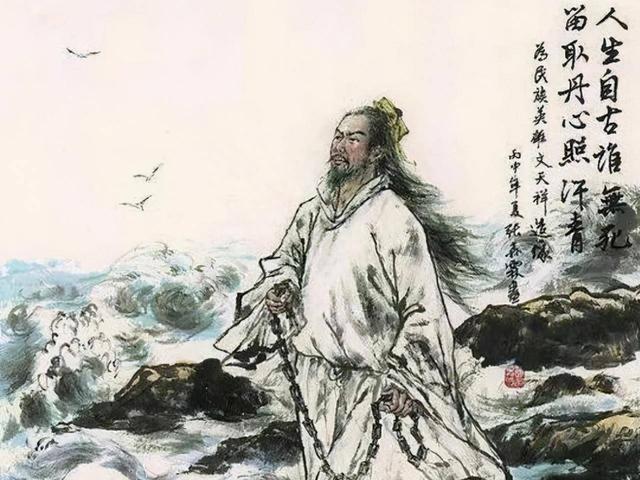

文天祥,作为中华民族英雄史上的一座丰碑,其精神与日月同辉,彪炳千古。

在南宋江山沦丧之际,文天祥毅然决然举起反元大旗,被俘虏后依旧誓死不降,最终慷慨殉国,并留下至今让人缅怀的千古名句:

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

清朝时期,乾隆皇帝曾赞誉文天祥:

“忠诚之心不徒出于一时之激,久而弥励,浩然之气,与日月争光。”

可见,在乾隆心中,文天祥乃是千古忠臣之楷模,他的精气神彰显着一个时代的光荣,是一个民族和国家永恒的榜样。

然而,在给予文天祥高度赞扬的同时,乾隆皇帝对于文天祥的弟弟文璧却毫不客气地讥讽道:

“子不知终弟受职,应难地下见其兄。”

意思就是说,文璧背叛南宋,开城投降,九泉之下恐怕没有脸面与自己的哥哥文天祥相见吧!

那么,文天祥的弟弟文璧究竟是个怎样的人,他真的是大家口中有损英明的“汉奸”吗?在国土沦陷之际,宁死不屈的文天祥又是如何看待亲弟弟叛国投敌一事的呢?

舍官顾家,忠孝难两全文璧,江西庐陵人,文天祥的亲弟弟,其父亲文仪喜爱读书,学问品行均出类拔萃,奈何科举屡试不中,只好在家中办学,成为了乡里备受好评的私塾先生。

在父亲的言传身教下,文天祥与文璧兄弟二人聪颖好学,积极向上,自幼就养成了良好的家教。

公元1256年,宋理宗宝祐四年,兄弟二人一同参加科举考试,一举夺魁同中进士!

两兄弟同中进士的消息传回家中,前来贺喜的街坊邻居络绎不绝。然而,就在殿试前夕,父亲文仪突然一病不起,危在旦夕。

由于三弟文璋尚未成年,兄弟二人至少要有一人回家照顾父亲。最终,弟弟文璧主动站了出来,放弃殿试机会,火速赶回家中服侍父亲,而哥哥文天祥留在京中继续参加殿试。

就此,兄弟二人首次在人生道路上分道扬镳。

在这一年,21岁的文天祥高中状元,金榜扬名。文璧则在给父亲守丧三年后,即1259年,再度考取功名,就任新昌知县。

得知弟弟就任的消息后,彼时尚在瑞州任上的文天祥喜出望外,特地写了一篇《别弟赴新昌》,并在离别那天赠予弟弟,传授他做人、做官的道理。

然而,虽然兄弟俩的仕途之路才刚刚开始,南宋朝廷的局势却已不容乐观。

蒙古灭金后,便开始陆续对南宋展开阶段性攻势,从1234年至1262年,双方已经开战28年,彼时的元朝还未使出全力,南宋便已是败多胜少,疆土日蹙(cù)。

5年后,1267年,元宋襄阳之战爆发,这场战争持续了整整6年,期间经历了无数攻防,大量蒙汉各族士兵为之肝脑涂地,流尽鲜血。

1273年,元世祖使用回回炮轰开襄阳城墙,南宋守军无奈投降。襄阳失守后,元军很快顺江而下、直捣临安,南宋已然到了生死存亡的关头。

值此危难之际,南宋朝廷立即发出诏旨要求天下起兵勤王,然而,危急关头,大臣纷纷或出逃,或投敌,一时之间竟无人响应。

唯有文天祥和文壁临危受命,变卖家产,招兵买马,凑足了万余士兵后前往临安护驾。

然而,兄弟俩还没赶到临安,家中突然传来噩耗,年迈的祖母去世了。至此,兄弟俩再度走到了分别的关头。

自古忠孝难两全,弟弟文璧又一次选择了舍官顾家,再度踏上了回家替兄长尽孝、主持大局的那条路。

不久后,元军拿下临安,文天祥被推举为右丞相兼枢密使,整个南宋朝野陷入一片混乱。

为了挽救危局,非常时机得用非常办法,文璧的守孝是守不成了,他被火速夺情,起复为惠州知州。

彼时,元军已经开始迅速南下,席卷岭南,江西老家也是待不得了。

于是,在安葬了祖母之后,文璧随即带着全家老小南逃惠州上任知州,并与从元军大营逃出来的文天祥短暂相聚。

而这,也是两兄弟最后的相聚,从此之后,便是阴阳两隔……

无奈之举,开城投降

无奈之举,开城投降公元1276年,至元十二年,元军三路齐下猛力强攻,最终直指临安,企图一举灭亡南宋,最终,谢太后带着五岁的宋恭帝赵显投降元朝。

同年五月,文天祥抵达福州,并拥立益王为帝,改元“景炎”,继续他的抗元之路。

不久,元军便再度扑来!文天祥连吃败仗,母亲和儿子皆死于战争中,益王也在交战中惊惧而死,卫王在广州新会继位,是为宋末帝,并在1278年6月迁都崖山。

而这里,便是南宋朝廷的葬身之地。

1279年正月,元军直扑崖山,与南宋展开最后的殊死搏斗,历经二月,最终击溃了张世杰残军。

自知无力回天,陆秀夫随即背起卫王与十万军民一齐跳入海中,赴海殉国。张世杰突围后得知噩耗亦跳入海中,追随陆秀夫与卫王而去,南宋就此彻底灭亡!

此时的文天祥早在卫王迁都崖山时,便已被俘虏,得知南宋覆灭的噩耗后,文天祥悲痛欲绝,本想吞食毒药自杀,却侥幸未死,随即创作《过零丁洋》,留下了那段千古名句:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

不久后,元军便从崖山折返,来到了最后一座忠于南宋的城市惠州城下。

此时,负责惠州守城的,正是文天祥的弟弟,文璧。

在此之前,文璧始终坚守在梅州、惠州一带,就其表现而言,绝对是毫无疑义的忠臣。

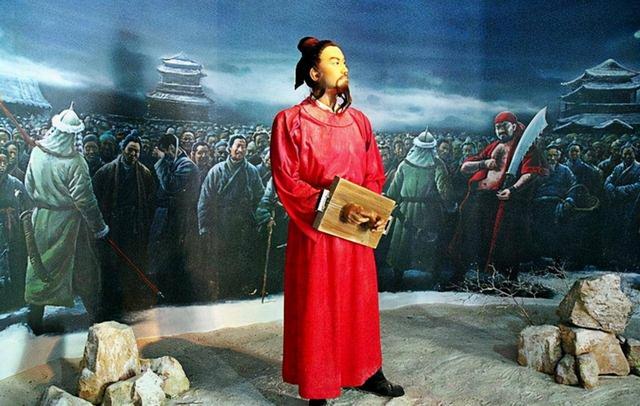

然而,在陆续得知南宋朝廷已然覆灭、兄长被元朝俘虏的消息后,文璧面临的不再是精忠报国的问题,此刻的他已然失去了效忠的对象、已然无国可报。

望着城外将惠州围了个水泄不通的元军,望着身后满脸恐惧的几百守军,文璧涕泪交加,心如刀绞,但他只能逼迫自己面对现实。

此刻,复宋显然已经不切实际,但是,全家老小又都在城中,难道要为了向一个已经不复存在的王朝表最后一次忠心,拉上文氏全族以及全城百姓葬身火海么?

绝不能如此!纠结片刻后,文璧下定决心,还是开城投降吧!

就这样,文天祥的亲弟弟向元朝举起了白旗,成为了人们口中叛国投敌的“汉奸”。

至此,南宋最后一缕残魂彻底泯灭,但全城百姓也因此得以保全。

你负责忠,我负责孝

你负责忠,我负责孝不同的选择,塑造不同的后半生。文天祥和文璧这对手足兄弟,在王朝更迭之际,用鲜血书写了完全不同的人生轨迹。

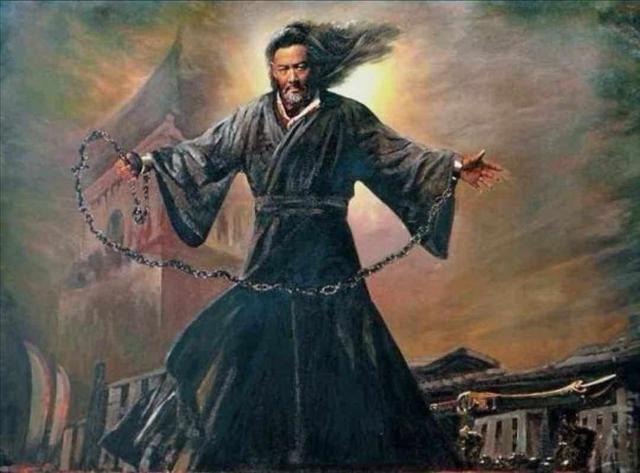

面对蒙古人一轮又一轮的劝降,一次又一次精神与肉体的折磨,文天祥一介书生,硬是凭着一根最硬的骨头,让蒙古人彻底无计可施,同时也让后人见识到了何为铁骨铮铮的民族英雄。

然而,文天祥的弟弟文璧,最后却做出了与文天祥截然相反的选择,面对元军对惠州的猛攻,文璧未曾选择反抗,而是以开城投降的结局,为自己画上了句号。

对于文璧的投降,元朝初年,就有文人谴责他和文天祥相比实在是不够忠烈,甚至还赋诗讽刺道:

江南见说好溪山,兄也难时弟也难。

可惜梅花异南北,一枝向暖一枝寒。

总之,对于文璧,世人大多是一边倒的负面评价。那么,以身殉国的文天祥对于弟弟危难之际选择投降元朝的做法又是如何看待的呢?

在被押送回大都的路途中,文天祥得知了弟弟委任元朝官员的事。此时的文天祥心情十分复杂,于是,给弟弟写了一首诗,诗名为《闻季万至》,其诗有言:

弟兄一囚一乘马,同父同母不同天。

可怜骨肉相聚散,人间不满五十年。

诗中主要表达了文天祥对自身境遇和身世的哀婉,至于弟弟入仕元朝之事,文天祥似乎没有一丝责备之情。

后来,在临死之际,文天祥又给前来探望的文璧之子写了一封信,托他转交给文璧,信上对自己的誓死忠君,不做元朝官员的气节做了最后的诠释:

“吾以备位将相,义不得不殉国;汝生父与汝叔姑,全身以全宗祀。惟忠惟孝,各行其志矣。”

南宋末年,文天祥起兵勤王,辗转各地拼死与元军作战,不仅将个人生死置之度外,同时,也将整个文氏家族的命运推至险境之中。

整个抗元期间,文天祥的母亲和两个儿子皆死于战乱,妻女以及妹妹要么被囚禁,要么不知所踪,文氏家族可谓是遭到了毁灭性打击。

而文天祥作为家中长子、父亲、丈夫、兄长,虽然于整个南宋问心无愧,实现了自己为国尽忠的愿望,但也因为孝道有亏,内心无比愧疚。

正是文璧的尽孝,文天祥才能在家国沦陷之际,一往无前地冲锋陷阵,为国尽忠。

正是文璧的归顺,身后全族人的性命才得以保全,文家的血脉才得以繁衍下去。

正是文璧的投降,文天祥才能毫无后顾之忧地抛下全族人,义无反顾地去死。

很显然,对于弟弟文璧降元一事的态度,文天祥是表示理解的,并且持肯定的态度,在他看来,自己赴死是“忠”的表现,而弟弟文璧投降则是“孝”的诠释。

对文天祥来说,以身殉国并不难,但对文璧来说,哥哥死后,他却要承担起身后的一切责任,更加艰难地活着。

文天祥深知自己死后将会化身为历史星空中最闪烁的明珠,然而,文璧却不同,他将在哥哥的万丈光芒下猥琐地活着,背负千秋万代的骂名。

死何其简单,但活着的人,却需要为他们负重前行。每一个英雄的背后,都不只他一人在战斗,还有那些未曾留名或是背负骂名的“小人物”,在身后默默陪伴与支持。

文璧的骨头,比起文天祥而言,或许太软,他不及兄长那般坚强忠贞,但也绝非是后世所鄙视的汉奸、小人。世人大多只看到文璧叛国投敌,苟且偷生,却忽略了他肩上扛下的责任和牺牲,他虽未曾做到尽善尽美,但于家国而言,同样无愧于心。

乘风破浪

狗蛋,人人都要像文天祥一样,宋朝能灭亡吗?