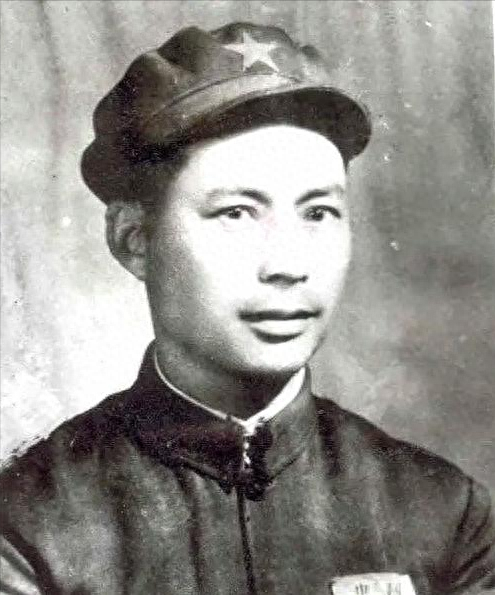

1952年7月,一个令人震惊的消息传遍了中国人民志愿军第67军——军长李湘突然逝世。这个消息如同一道晴天霹雳,全军将士们无不感到震惊,因为在十多天前,他们还亲眼目睹李湘在前线指挥作战。他的去世太过突然,太过出人意料。

而更让战士们感到意外的是,关于李湘逝世的原因,并没有详细的说明。而且关于李湘逝世的消息在志愿军内部被严密封锁,甚至当时的中央军委都不知晓李湘去世的真实原因。

直到12月11日,李湘的遗体从朝鲜运回到河北省石家庄市进行公葬。此刻,出席葬礼现场的众人才知晓李湘早在5个多月就已经去世,而他去世的原因也渐渐浮出水面。

那么,李湘为何突然与世长辞,彭德怀为何要全面封锁消息,这里面到底隐藏了什么?

1914年,李湘这个江西永新县的农家子弟,降生在一个食不果腹的贫苦家庭。在他仅八岁的年纪,童年的快乐与无忧被父亲的离世所打破。

那个因为过度劳累而去的父亲,不仅给李湘留下了无法磨灭的伤痛,还让这个家庭背负上了一屁股的债务。

母亲为了养活李湘和女儿,每天脸朝黄土背朝天地辛勤劳作。她的身体虽然疲惫,但是依然坚强地支撑着这个家。她深知,一旦自己倒下,年幼的李湘和女儿将失去庇护,生活将更加艰难。

童年的李湘,眼看着母亲日夜辛劳,心中痛如刀绞。家庭的困境,让他不得不提前成熟,九岁的他还不足灶台高,就已经开始为母亲和妹妹烹饪日常的饭菜。白天,他跑到了村里的地主家,放牛、割草、喂猪,以此来减轻母亲的重担。

李湘的叔父看着这个懂事的孩子,心里是那样的心疼。他决定将小李湘送去私塾,让他接受教育。

李湘凭借着过人的聪颖,很快学会了基本的字词,并在课余时间,依然不忘为家里分担辛劳。他放牛、喂猪,用稚嫩的肩膀扛起了本不属于他年纪的责任。

在李湘尚且年幼的十四岁那年,他被母亲擅自安排成了一名上门女婿,那个女孩甚至比他年长了五岁。在那个赘婿地位普遍低下的年代,李湘的处境可以想象。

他的存在,甚至成了那些无所事事的村民们茶余饭后的谈资,让这个年少气盛的少年倍感压力,仿佛连头都抬不起来了。

在这个封建的地主家庭里,李湘感受到的是无尽的压迫。而周围的环境,又是那样的闭塞,仿佛将一切新鲜的事物都隔离在外。他的生活似乎被固定化,就像是一潭死水,让他感觉到无比的窒息。

那时的李湘,生活得异常痛苦,可他却不了解这痛苦的根源是什么,也不懂得如何去摆脱。他只是盲目地生活着,一天又一天,仿佛永无止境。

他像是被无数的枷锁束缚住,却不知道如何去挣脱,他尝试着寻找突破的方法,却始终无法成功。

然而,就在那一年,井冈山革命根据地得以成功建立,伟大的土地革命正如火如荼地进行着。而永新县,紧挨着井冈山,这一切李湘都看在眼里,听在耳中。他心生向往,向往那个自由的、新的世界。他明白,井冈山就是他想要去的地方。

可是,十四岁的他太小了,还无法参军,只能报名成为了一名先锋队少先队员,为组织放哨,等等。

两年后,红军又一次解放了吉安。这个时候的李湘已经十六岁了。他背着母亲为他收拾好的行囊,决然地拜别了母亲,义无反顾地成为一名红军战士。

自从参加了红军之后,便屡屡立下赫赫战功,仿佛一匹未被雕琢的良驹,在战火的熔炉中,硬是凭借着坚韧和毅力,闯出了一片天地。

在那个风雪交加、冰天雪地的长征途中,他曾两次身受重伤,痛入骨髓。然而,他却没有选择退缩,反而像一只顽强的狮子,挣扎着前行。

部队的首长,看到他这样拼命的挣扎,两次都心疼地决定让他留下,安全返回。可是,李湘却像一颗打不死的顽石,始终坚守在那条通往胜利的道路上。

他没有骑上舒适的马匹,也没有坐上平稳的担架,他只是凭借着自己的意志,以及对胜利的执着追求,一步步地爬过了雪山,走过了草地。

到了抗战时期,他更是如同一只凶猛的雄狮,勇猛无畏地冲锋陷阵。他从营长一路晋升为副团长,以作战英勇而被人们所敬仰。1942年1月,他还被任命为晋察军区三分区司令员,指挥若定,威风凛凛。

在后来的解放战争中,李湘再次发挥出了卓越的战斗才能,被任命为19兵团64军191师师长。他在战场上如同猛虎下山,率领部队辗转在华北的大地上,参加了石家庄、清风店、正太、平津等一场场惊心动魄的战役。

1949年3月,李湘作为一名在战斗中成长起来的优秀将领,有幸被送入中国人民解放军华北军事政治大学深造。在这所大学里,他的文化水平得到了显著提高,也让他从一个仅仅擅长游击战和运动战的专家,逐渐成长为一个具有联合兵种协同作战能力的全面将领。

时间快步走到1950年8月,李湘从华北军大结业,被正式任命为第67军副军长兼参谋长。当抗美援朝战争的号角吹响时,李湘立刻投入了这场保卫和平的战斗。1951年3月20日,67军正式被派往朝鲜作战。

第六十七军在初次踏入朝鲜的秋季攻势中,面临着联合国军的四个师,那是美军的精锐之师,有着世界闻名的武器装备。一架架轰炸机如饿狼般从志愿军头顶上飞掠而过,坦克车一辆辆地涌来,炮火如雷,照亮了整个战场。

然而,这并没有让李湘有丝毫的惊慌。他经历过各种各样的敌人,从日式武器到美式武器,他都曾在国内的战场上与他们正面交锋过。

多年的战斗经历让他练就了沉着冷静、临危不惧的心理素质。他早已经命令工兵们设置了众多的反坦克障碍物,现在正好派上用场。他镇定自若地指挥着第六十七军的战士们,有条不紊地冲杀在战场上。

战士们面对凶残的敌军,丝毫不畏惧,反而更加顽强地战斗。这场战役,他们成功消灭了一万七千多名敌军,取得了巨大的胜利。然而,尽管胜利在望,更大的危险却正在向李湘逼近。

美国和英国等老牌帝国主义国家,从来没有想到中国人民志愿军的力量如此强大。在战场上被打的节节败退的美军,为了能在战场上取得胜利,竟然采取了反人类的细菌战来对付志愿军。这使我们的军队面临着前所未有的危机。

1952年7月1日,美军的轰炸机如往常一样在空中游荡,投下了几个空壳弹。这一消息传到李湘的耳中,他没有丝毫迟疑,立刻赶往现场,进行紧张的局势查看。

在距离目标稍远的地方,他们屏息凝气,观察着这几个空壳弹的情况。长时间的静默之后,发现并无半点爆炸的迹象,李湘便如临如履薄冰,慎重地靠近空壳弹。

李湘伸出手,触碰那外表冷漠的空壳弹,他的手指感受到了它的沉寂。沉默片刻后,他安心地放下手,没有再对空壳弹进行多余的理会。

随后,他们回到原位,继续指挥工作。然而,第二天一早,李湘的脸上突然出现了一个小疖子。刚开始,他并未在意,以为是自己过度劳累、心火上炎,便用手直接将它挤破,并多喝了好几杯热水。

然而,他的脸部状况并未好转。第二天起床时,他惊愕地发现自己的左半边脸肿胀不堪。更不妙的是,他的腿上也出现了小疖子,且体温开始升高,身体的不适感逐渐强烈。

卫生员看到这一情况后,出于对李湘的健康考虑,便想要劝他暂时休息。然而,李湘却坚决拒绝了。他清楚记得前线战士们的疲惫与拼搏,身为军长,他不能在这个时候选择休息。

然而,自第四天起,他的病情却开始急转直下。他的身形日益衰弱,军医在第一时间对他进行了全面检查,发现李湘的病情源于一种细菌感染。

获知这一结果后,旷伏兆将军向战士们询问李湘是否曾接触过不洁之物,但战士们均摇头表示不知。他们困惑地思索着,若真是细菌感染,为何其他的战士并未如军长般受到感染呢?这个疑问在众人心中挥之不去,却始终找不到致病源,使治疗工作陷入了困境。

接下来的日子里,李湘身上的疖子越长越多,体温持续高烧不退。经过医院的进一步检查,令人震惊的是,李湘的病情已转化为败血症和脑膜炎。

他的头部异常肿胀,几位医生尽管竭尽全力进行抢救,却仍未能挽救他的生命。短短八天,这条鲜活的生命便永远消逝,令人扼腕叹息。

当李湘牺牲的消息传到彭德怀耳中时,他感到了切肤之痛。随后,在彭德怀的严令下,调查工作迅速展开,最终找到了事情的真相。

然而,此时战事正酣,为了稳定军心、打击敌人士气,彭德怀下令封锁李湘去世的消息。对外宣称,李湘正在治病休养,所有人都被蒙在鼓里,以为他还健在。

直到1952年12月10日,李湘英勇殉国后的五个月,彭德怀才下令向中央通报这一消息。

中央在接到这一消息后,震惊之余,立即下令彭德怀做好前线的防疫工作,防止病毒扩散,并在深思熟虑后决定,暂且不向公众透露李湘的真实死因。

他们担心,一旦把死因公之于众,容易让民众产生悲观情绪,这将对战争的胜利产生负面影响。

然而,1953年7月,伟大的抗美援朝战争终于胜利结束,全国上下一片欢呼。李湘的遗孀安淑静对丈夫的死因痛心疾首,她认为“病故”这个说法不符合丈夫对国家所做的贡献。

高层在得知这一情况后,非常重视,立刻派人将李湘死亡的真相写成文章,发到人民日报等各大报纸上。

这一刻,全国人民都知道了,李湘是在美帝国主义的生化攻击中牺牲的,而不是自然病故。

这一消息如同惊雷,激起全国上下的愤怒与哀痛。然而,也正是这一消息,让我们看清了战争的残酷与真实,更让我们记住了李湘将军的英勇无畏与无私奉献。