文字 | 阿龙

排版 | 阿龙

国军中的高级将领,实在是令人一言难尽。

有像陈诚、何应钦这样专门搞派系的,也有像刘峙、李弥这样只知道明哲保身的。

有像李宗仁、白崇禧这样拥兵自重的,也有像汤恩伯、孙元良这样只知道剥削和跑路的。

大家各怀鬼胎,互相拆台,这样的部队,又怎么可能打胜仗呢?

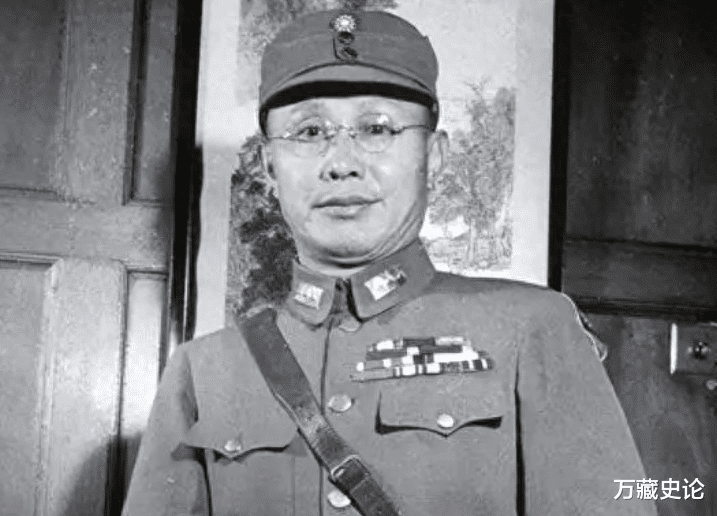

如果真要从这样的部队中,硬要挑出来一位治军有方、战略思路清晰、作战勇猛、私德无亏的将领,怕是只有王耀武一个人。

这个从山东农村走出来的孩子,硬是凭借自己的本事,做到了山东省主席的位置。

同时也是全面抗战期间,少有打满“大满贯”,和日军抵抗到底的国军将领。

其作风之硬派,就连“军神”粟裕都对他赞不绝口:“杜聿明虽能打,却被他差远了!”

今天,我们就来聊聊王耀武的传奇人生。

1、农村小伙“变”团长王耀武,出生于山东一个贫困家庭。

父亲早逝,母亲靠打零工将他抚养长大,并送他到私塾读书。

此时,王耀武心中并没有民族大义,唯一想的就是多读书,未来能当上大官,让母亲过上好日子。

只可惜,理想很丰满,现实很骨感,在王耀武19岁那年,母亲再也无力支撑他的学费。

无奈,他只能放弃学业,只身前往天津打工。

在熟人的介绍下,王耀武进入一家烟草公司当学徒。不久之后,又前往上海,进入一家饼干厂工作。工资虽然还算可观,但王耀武知道,这并不是他想要的生活。

人一旦有了方向,便有了努力的动力,只要努力了,必然能比同层次的人更进一步。

1924年,一个偶然的机会,王耀武得知黄埔军校招生的消息。

他知道自己机会来了,立刻辞掉工作,借了点钱南下广州参加考试。只可惜黄埔一期、二期报名者多如牛毛,且素质都相当优秀。他一个只读过几天私塾的工人,如何和他们比呢?

一期、二期,王耀武都没考上,直到第三期,他才成功考上黄埔军校。

机会来之不易,王耀武十分珍惜,因此学习非常努力。

在这里,他完成了革命启蒙,也知道了黄埔军校创建的初衷。但他并没有放在心上,穷怕了的他,依旧将“升官发财”当成自己进入部队的第一要务。

1926年,王耀武顺利毕业,进入国民革命军第一军第一师,担任少尉排长。

因为有在大城市当小工的经历,王耀武为人处世十分圆滑,因此深得团长钱大钧的喜爱。不久之后,便将他介绍给了何应钦。

一番交流后,何应钦也认为他是个可造之材,便将他介绍到侄子何绍周的部队中辅佐。而王耀武也没有辜负何应钦,工作完成的十分出色。

当时,刘峙和何应钦走的非常近,他知道何绍周的能力,如果没人带,根本不可能将部队管理的仅仅有条。多方打听下,才知道是王耀武的功劳。

于是想方设法将他拉了过来,辅佐自己的侄子刘夷,在他的部队中担任团长。

做到这个位置,王耀武的军武生涯,才算是正式开始了。

2、“西安事变”勇救老蒋说起王耀武,出身底层的他,想法和其他军官的确有些不一样。

在其他军官忙着剥削军费的时候,他却在想方设法的让手底下的兵吃饱。

军需处的那些“吸血鬼”们是指望不上了,王耀武决定自己动手、丰衣足食,自掏腰包,创建了一座饼干厂,几年运营下来,生意做的有声有色。

赚的钱,他并没有用来挥霍,大部分都拿来补贴军队,剩下的则用于上下打点。

不得不说,王耀武实在会做人,在他的左右斡旋下,1934年成功升任乙种师师长。上任之后,他又通过上下打点,成功将乙种师晋升为甲种师,并获得51师的番号。

这个师,就是后来有着“天下第一御林军”之称的74军前身。

这一刻起,王耀武步入了人生中的第一个小高峰,但还不至于让他跻身老蒋嫡系的行列。真正让老蒋对他刮目相看的,则是他在“西安事变”中的表现。

1936年12月12日,张、杨两位将军发动“西安事变”,将老蒋软禁。

南京得知后,引发轩然大波,当时,南京分为两个派系,一个是以何应钦为首的主战派,一个是以宋美龄为首的主和派。

当时,王耀武是何应钦派系的,但他和其他人的各怀鬼胎不同,他是真想救老蒋。

因此,他并没有大张旗鼓的杀向西安,而是找了条叫“子午谷”的小路,偷偷摸摸的向西安进军。最终,军队还未抵达西安,“西安事变”便和平解决,蒋介石有惊无险的回到了南京。

回到南京之后,蒋介石看何应钦和他的派系,怎么看怎么不顺眼。

就拿刘峙来说,在“西安事变”之前,他本是颇为有能力的国军名将。但此事过后,他深知官场如战场,少一不慎就有可能全盘皆输,因为开始唯老蒋的命令是从。

虽然为身边人所不齿,却一路加官进爵,最终混成了陆军二级上将。

王耀武则不同,他虽然属于何应钦派系,但得知他从“子午谷”进军后,老蒋当即反应过来,他是真的想救自己。如此忠心之人,又是黄埔毕业生,自己有何理由不中用呢?

从这之后,王耀武才算是真正走进蒋介石的视线,开始了他的传奇之旅。

3、一步错、步步错1937年,抗战全面爆发,王耀武的51师,已经归中央军战斗序列。

淞沪会战打响后,王耀武带领部队,毅然决然的投入到战斗中。他所在的地方,是淞沪战场最惨烈的罗店,素有“罗店绞肉机”之称。

但即便如此,他依旧坚持到城破。等到蒋介石下令撤退后,他才带着部队撤出阵地,前往南京。之后,又参加了南京保卫战。

这一战极其凶险,唐生智为表明死守南京的决心,在战斗打响前,将江边所有用来渡江的船只全部拉走。等到南京城破时,王耀武撤退到江边,才发现一条船都没有。

如果不是74军军长俞济时派了辆小船来接他,王耀武怕是就要牺牲在南京了。

之后,王耀武又参加了武汉会战、南昌会战、上高会战等战役,都打的相当英勇。

特别是武汉会战,他和冯圣法的58师,在万家岭地区和敌人展开血战,差点歼灭日军的一个师团。此战之后,他的部队也得到了“铁军”的称号。

这也是为什么粟裕会说,王耀武要比杜聿明强的原因所在。

在粟裕看来,王耀武是全能型选手,无论是攻坚战、防御战,又或者是顺风局、逆风局,王耀武都能打,且打的相当不错。而杜聿明则只能打顺风仗,一旦陷入苦战,心理防线立刻崩溃,淮海战役就是最好的例子。

说回王耀武,因为他在抗日战场上的表现实在两亮眼,等到抗战结束前夕,他已经是第四集团军司令。这个职务,已经超过了绝大多数黄埔一期生,可以和汤恩伯、胡宗南等媲美。

抗战结束后,王耀武被任命为第二绥靖区司令,兼任山东省主席,成为一方“诸侯”。此时的他,已经完成了自己小时候升官发财的梦想。

但他此时的心境,和小时候相比,早已发生了翻天覆地的变化。

在王耀武看来,抗日战争是保家卫国,自己理应出一份力。解放战争则不同,王耀武不想再继续打下去,因此主动找到蒋介石,希望能卸甲归田。

怎奈何王耀武的能力实在太过出众,蒋介石无论如何都不愿意放弃他。

王耀武耳根软,在蒋介石的晓之以情,动之以理,他还是被说服。至此,王耀武的人生正式进入转折点,功德林的录取通知书,已经在路上了。

4、功德林中幡然醒悟1948年,华野14万大军兵临城下,解放济南已成定局。

在战役打响前,蒋介石特意将王耀武叫到南京开了个会。在会上,王耀武委婉的表示,济南已成死地,与其坐以待毙,不如保存实力,将守城部队主动南撤,再等决战时机。

蒋介石却不这样认为,他觉得,济南守军有11万,华野攻城部队只有14万,虽然人数不占优,但依托城墙,怎么看都是王耀武又优势。

因此,他当即表示:“济南是军事重镇,怎能轻言放弃,让王耀武无论如何都要守住!”

听到这,王耀武无言以对,他在前线和华野战斗过不止一次,深知对方的厉害。和蒋介石的“纸上谈兵”不同,王耀武知道,即使自己的人再多,也改变不了济南解放的事实。

因此,走出会议室后,王耀武当即通知妻儿,让他们尽快前往香港避难,千万不要去台湾。

而王耀武则飞回济南,开始准备城防事宜。

结果果然不出王耀武所料,仅一周的时间,我军便成功解放济南。王耀武则在出逃的路上,因为一卷卫生纸被我军俘虏,之后被关进了功德林改造所。

在这里,王耀武非但没有兵败之后的颓废,反而长舒了一口气。

他之所以参加解放战争,只不过是为报答蒋介石的知遇之恩。如今虽然败,却也还了蒋介石的人情。从此之后,他终于可以问心无愧的,去为人民去做一些事情了。

因此,在功德林里,王耀武积极改造,终于在1959年走出功德林,成为第一批被特赦的战犯。之后进入政协,成为一位文史专员。

1968年,王耀武因病在北京去世,享年64岁。12年后,为表彰他为抗战做出的杰出贡献,他的骨灰被移送到八宝山烈士公墓。

纵观王耀武的一生,虽然误入歧途,但在大是大非面前,他却坚定的站在人民这边。这样的人,足以称得上是“民族英雄”,值得我们所有人铭记和敬仰。