在阅读文章前,麻烦您点下“关注”,方便您后续讨论和分享,感谢您的支持,我将每天陪伴你左右

在阅读文章前,麻烦您点下“关注”,方便您后续讨论和分享,感谢您的支持,我将每天陪伴你左右——【·前言·】——»

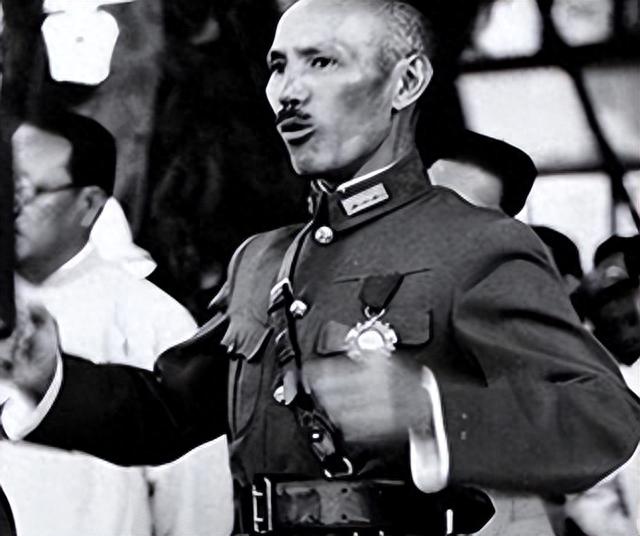

1949年的淮海战役,是中国内战的重要转折点。当"剿共"部队遭受重创时,国民党高级指挥官们感到绝望,他们匆忙南下,争分夺秒,似乎生怕失去腿脚。其中,有一位叫李延年的副统帅,以惊人的速度撤离前线,甚至在途中采取了炸毁道路和桥梁的极端举措。

李延年曾是蒋介石的得力将领,然而在淮海战役中,他失去了过去的威风,被迫躲避敌军,最终抵达南京。和其他国民党高层一样,他也不得不面对蒋介石严厉的责备。

——【·李延年·】——»

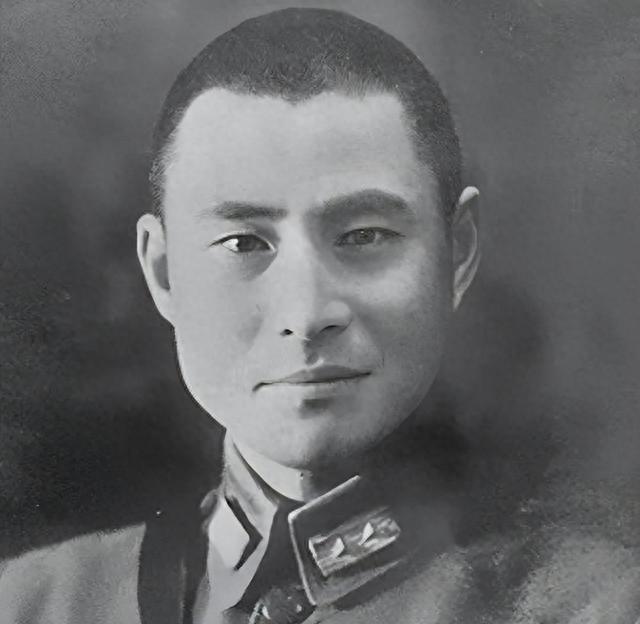

李延年,这个名字,曾在中国的两个不同历史时期崭露头角。第一个阶段,他是国共内战中的国民党精英,一位黄埔军校杰出毕业生。生于山东广饶县的他,家境富裕,被视为地主家庭的骄傲。李延年的父亲是一位教育家,对儿子的学业要求很高。

年少的李延年性格外向,是同龄人中的佼佼者。他的记忆力极强,几乎可以做到过目不忘。因此,年仅20岁时,他成功考入了备受国民党重视的黄埔军校,这几乎意味着他在国民党军队中的前途一片光明。

在国共内战爆发前,他在北伐战争中表现出色,吸引了蒋介石的目光。他被提拔为营长,超越了同期的同学,迅速崭露头角。然而,在北伐战的关键时刻,李延年的表现引发了争议,他的撤退行为让上级撤销了他的职务。

随着“4.12反革命政变”的发生,蒋介石放弃了北伐的计划,而李延年也被重新起用,守住了潼关,为国民党保住了一线防线。然而,当国共内战爆发后,李延年的命运发生了根本性的改变。

他被派遣镇压共产党力量,采用了极端手段,包括血腥的农民起义镇压和大规模枪杀红军俘虏。然而,尽管他的军事才能不容小觑,但他多次在国共内战中失败,未能改变历史的走向。

这段历史充满了曲折和矛盾,李延年的军事生涯反映了那个时代的复杂性和挑战,也留下了许多争议和反思。

——【·淮海战役·】——»

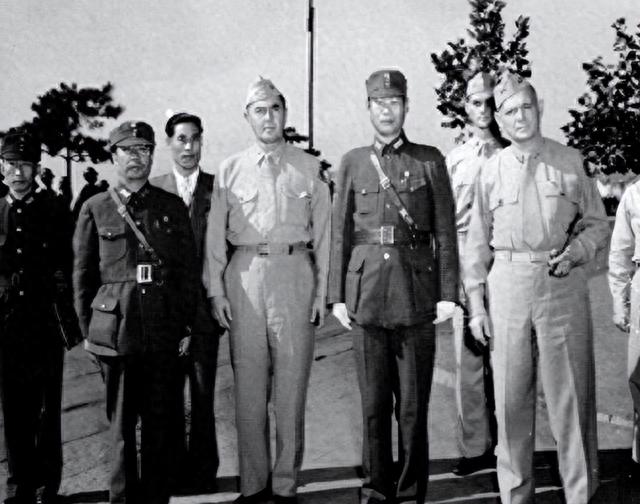

抗日战争的胜利之后,中国陷入了内战的阴影。蒋介石迅速着手准备统一国家,不仅将一些伪军和汉奸编入国民党的行列,还向美国采购大量武器和装备。

毛主席早已洞察到了蒋介石的野心,为了充分利用缴获的日军装备并整顿我军,他采取了高明的策略。中国领导层与蒋介石进行了一场会谈,即所谓的“重庆会谈”。

在这次会谈中,蒋介石多次试图试探,但都以失败告终。尽管中国领导层已经离开,但蒋介石未能实现自己的目标,因为毛主席机智地应对,迫使蒋介石耐心消耗殆尽。

然而,蒋介石并没有满足于保持现状,他的野心是要消灭共产党,并成为中国的唯一领袖。因此,蒋介石撕毁了和平协议,向共产党发动了进攻,而毛主席早已积极调动全军士气,准备采取主动行动。

这就是著名的三大战役的背后故事。在这三次战役中,中国领导层在毛主席的指挥下,首先发动了辽沈战役,计划解放东北,然后逐步击败了蒋介石的军队,从北到南。

在辽沈战役中,我军为解放东北地区付出了沉重的代价,歼灭了国民党的大部分精锐部队,成功地解放了东北。

然而,东北战役后,蒋介石仍然不满足于失败,他试图在平津地区反扑。然而,中国领导层的计划是孤立平津,将国民党的目标粉碎。在这个关键时刻,国民党的悍将李延年登场,被派去剿灭淮海地区的“叛军”。

李延年的任务看似艰巨,但他没有预料到战斗的困难程度如此之高。尽管手中拥有先进武器,但国军在防守时遇到了巨大的困难。面对经过六十多天的激战,他最终决定撤退,登上火车南下,沿途炸毁了道路和桥梁。

这次战斗对李延年的精神造成了沉重的打击。两个多月的高强度战斗使他吓破了胆,最终逃到了南京。尽管他在南京获得了一些职务,但李延年的状态和信心已经严重受损,他成了被解放军吓唬得不再敢面对战斗的象征。

——【·悲惨晚年·】——»

1949年1月10日,淮海战役的硝烟弥漫在战场上,整整六十五天的激战终于画上了句号。中国人民解放军徐州“剿总”杜聿明率领着他那支英勇善战的部队,为中国革命战争的历史写下浓墨重彩的一笔。这一消息如烈火一般传遍了整个蚌埠,而李延年,此刻正是“徐州”剿总副帅,然而他的脸上却写满了惊恐和绝望。

李延年立刻下令全体部队紧急撤退,车站上的场景变得一片混乱,人们的呼喊声、马匹的嘶鸣声和车辆的轰鸣声交织在一起,构成了一幅混乱的画面。

夕阳西下,最后一辆超载的兵车隆隆驶过淮河大桥,然而李延年的心头仍然充满了不安。他担心解放军的游击队员会比火车更快,于是下令工兵立即炸毁了大桥。从这一刻起,曾经坚定的反共悍将李延年的精神彻底崩溃了。

他再也不敢与解放军正面对抗,每当听到风声,他都会匆匆逃之夭夭。他从蚌埠逃到滁县,再从滁县逃到浦镇,最终从浦镇逃到南京。

汤恩伯担任京沪杭警备总司令,曾寄予李延年极高的期望,急于提拔他为警备总司令的副总司令。

然而不久之后,李延年选择了逃离,带着他的部队匆匆南下。火车站上的场景变得一片混乱,人们争相涌入车厢。他们逃离杭州后,发现公路桥梁已经被炸毁,只好放弃车辆和行李,转而步行穿越浙南的枫岭山区。山中,粮食非常匮乏,李延年的部队甚至不得不在田野里挖马铃薯来填饱肚子。

1949年9月16日,李延年和他的“司令部”登上了“鹜江号”轮船,前往马祖岛。他们在北芋塘停泊了一夜,然后驶向台湾。而与此同时,李天霞所乘的“天平号”直接从平潭驶向台湾,比李延年早了一天抵达。

李延年和李天霞一到台湾,立刻被陈诚以“擅自撤退”的罪名扣押。事后,丁力之曾经为他辩解,称当时是因为李天霞认为海坛岛地方较小,不便容纳众多军部人员,因此坚决要求将李延年和他的“司令部”转移到停泊在港内的“鹜江号”轮船上。李延年刚离开观音澳,李天霞就毫不犹豫地带着他的“军部”登上了“天平轮”,直航台湾。

然而,在随后的军事法庭审判中,李天霞坚决表示,撤离平潭是根据李延年的命令行事,而李延年也不得不承认这一点。与此同时,李延年的“兵团司令部”参谋长孙鸣玉也作为最重要的见证人,证实了李延年确实下令撤离平潭岛。

最终,他们因同样的罪名被判处有期徒刑,李延年被判刑十年,李天霞则被判刑八年。尝过数年牢狱之苦后,李延年得到了前上司蒋鼎文和担任“澎湖防卫”司令官的山东同乡刘安祺等人的保释,以健康原因出狱后前往就医。

然而,李延年的命运并没有好转,相反,他的人生进入了最为凄惨的时期。他流落到台北乡村,谋生无门,生活艰难。他经常只能依赖着一些简单的食物,如馒头、盐水和辣椒,艰难维持生计。有时甚至不得不向曾经的部下乞讨或借钱来度日。

1974年11月17日,李延年在贫困和苦难中去世。他的多年朋友和副官徐连三购买了一口棺材,匆匆地处理了他的后事。这位曾经的反共悍将以一种凄凉和悲惨的方式结束了自己的生命。

——【·结束语·】——»

李延年的故事代表了当时许多国民党将领的命运。他们在国共内战中选择了国民党一方,但最终却被历史的车轮碾压,生活陷入了困境。这个时期的中国,充满政治动荡和社会变革,人们的命运往往受到政治局势的左右,不少人因此饱受苦难。

李延年的一生充满了复杂性和讽刺。他的军事才能无可争议,但他的政治立场却导致了他的失败。他的故事提醒我们,历史往往是充满曲折和戏剧性的,每个人都受到时局的影响,命运也因此多舛。这也是中国近现代历史中一个深刻的侧写,反映了那个时代的艰难与复杂。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

云端漫步

谁给你的勇气说他是悍将?抗战中攻击几何?

用户48xxx70

文理不通的文章

牛牛龍

国军悍将只有一个黄百韬,以10万杂牌军在陷入众围依然崩掉栗裕半口牙,对比全美械黄维12兵团被粟手下参谋长轻易解决,黄已经是国民党內笫一神将。