01 五星出东方利中国锦:

外观和特征: 该文物是一块汉代织锦护臂,呈圆角长方形,长18.5厘米,宽12.5厘米。锦面绢里,采用五重平纹经锦,色彩鲜艳,织有星纹、云气纹、孔雀、仙鹤、避邪、老虎等瑞兽纹,以及小篆体字“五星出东方利中国”。

用途和功能: 这件文物作为汉代织锦护臂,其主要用途是保护手臂,并可能在仪式、庆典或战斗等场合中使用。

历史意义和价值: 这件文物被认为是中国汉代锦织技艺的精华之一,具有复杂的结构和精湛的工艺。它的发现被视为20世纪中国考古学中最伟大的发现之一。作为国家一级文物和中国首批禁止出国(境)展览的文物,它具有重要的历史意义和文化价值。

展览和收藏情况: 该文物目前收藏于新疆博物馆,作为该博物馆的镇馆之宝之一。

02 方格兽纹锦:

外观和特征: 这是一块北朝时期的丝绸织锦,长18厘米,宽13.5厘米。锦面采用褐、绿、白、黄、蓝五色丝线织成,呈方格状。方格内织有牛、狮、象、人物和伞盖等图案,整体呈现规矩大方的美感。

用途和功能: 方格兽纹锦作为织锦的一种,可能被用于装饰、服饰或其他艺术用途。

历史意义和价值: 这件文物是北朝至隋朝时期具有代表性的织锦之一。它展示了北朝时期织锦的特点,如图案稳定性和方格构成的织物图案框架。作为第三批禁止出国(境)展览的文物,它具有较高的历史和艺术价值。

展览和收藏情况: 方格兽纹锦目前收藏于新疆维吾尔自治区博物馆。

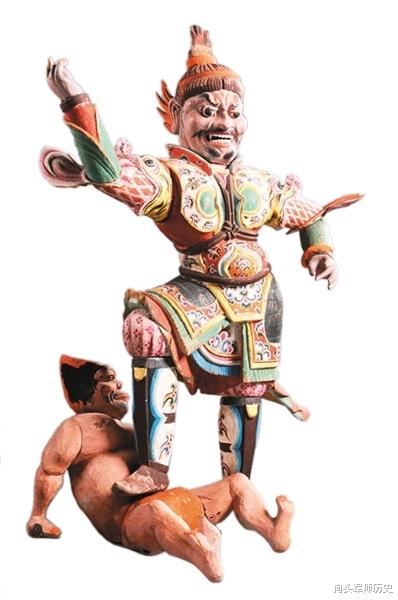

03 彩绘天王踏鬼木俑:

外观和特征: 这是一尊唐代彩绘木俑,高86厘米。木俑分为天王和小牛鬼两部分,整体施彩绘,色彩鲜艳。天王身着华丽的服饰,神态威严,而小牛鬼则是鬼状的形象。

用途和功能: 彩绘天王踏鬼木俑作为墓葬中的"守护神",被置于墓室门外,以保护墓主人的安宁。

历史意义和价值: 彩绘天王踏鬼木俑是唐代墓葬中常见的一种陪葬品。它反映了唐代人对来世的信仰和对墓葬仪式的重视。这件木俑的精美绘画和工艺技巧展示了唐代的艺术水平。作为中国文化遗产的一部分,它具有重要的历史意义和艺术价值。

展览和收藏情况: 彩绘天王踏鬼木俑目前收藏于新疆维吾尔自治区博物馆,供观众参观和欣赏。

04 楼兰美女:

文物的外观和特征: 楼兰美女是一具女性干尸,距今约有三千八百年的历史。根据科学测定,该女子死时为四十五岁左右,身高1.55米。她身着粗质毛织物和羊皮,足蹬粗线缝制的毛皮靴。她的头发长约一尺,呈黄棕色,肤色红褐色,富有弹性。她的眼睛大而窝深,鼻梁高而窄,下巴尖翘,具有鲜明的欧罗巴人种特征。

用途和功能: 楼兰美女作为一具干尸,她的具体用途和功能目前尚不清楚。然而,她的保存状态良好,为研究古代人类学、考古学和文化人类学提供了宝贵的资料。

历史意义和价值: 楼兰美女的发现具有重大的历史意义。她是新疆出土古尸中最早的一具,代表了距今约3800年前楼兰古城的历史。她的外貌和特征提供了关于当时人类种群和文化交流的宝贵线索。她的存在也引发了对楼兰城土著或外迁民族身份的猜测,这是一个未解之谜。

展览和收藏情况: 楼兰美女目前收藏于新疆博物馆,是该馆的镇馆之宝之一。新疆博物馆还收藏有其他干尸,如营盘男尸、小河墓地女尸、且末男尸和女尸等。

05 彩绘骑马戴帷帽仕女俑:

文物的外观和特征: 彩绘骑马戴帷帽仕女俑是唐代手工泥塑彩绘俑的代表作之一。这些俑于1972年和1973年先后出土于吐鲁番阿斯塔那古墓群唐代墓葬。其中,1972年出土的骑马女俑,仕女发束高髻,额间花钿,上身穿白色小花纹襦衣,下穿黑色树叶纹图案的绿色长裙,裙上端高及胸部,足穿黑靴,骑在鞍马上,形态典雅。1973年出土的骑马女俑,仕女骑着一匹红马,头挽高髻,戴方锥形黑色垂纱高帽,纱笼半遮半露,颇有风韵。

用途和功能: 彩绘骑马戴帷帽仕女俑是唐代墓葬中的陪葬品,用于模拟和代表古代贵族女性的形象。它们反映了唐王朝政令在高昌地区的推行情况,并展示了当时的时尚和文化风貌。

历史意义和价值: 这些彩绘骑马戴帷帽仕女俑具有重要的历史意义。它们的发现揭示了盛唐时期高昌地区与长安一样流行的时尚和文化。这些俑的形象展示了大唐贵族妇女的雍容华贵和大唐盛世的气息,为我们提供了对唐代女性精神风貌的立体直观了解。

展览和收藏情况: 彩绘骑马戴帷帽仕女俑目前收藏于新疆维吾尔自治区博物馆。作为唐代手工泥塑彩绘俑的代表作之一,它们在博物馆中得到了妥善的保存和展览,供人们观赏和学习。这些俑向公众展示了唐代的艺术和文化遗产,丰富了人们对历史的了解。

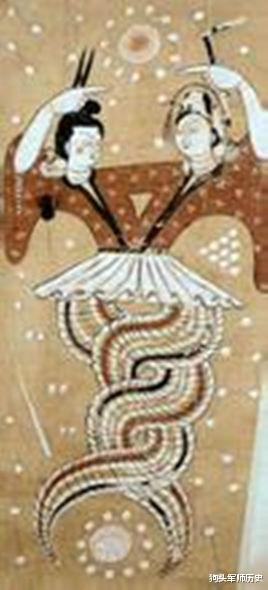

06 《伏羲女娲交尾图》

起源和历史背景:

《伏羲女娲交尾图》是一幅唐代绢画,于1963年在新疆吐鲁番的一座古墓中出土,现收藏于新疆自治区博物馆。这幅千年上古图画的具体含义至今尚未确切解读,有人认为它可能是生命遗传基因结构图,也有人认为是古人臆想的神秘符号。无论如何,这幅画的出土为人们打开了对古文明的认知之门,让人们能够感受到古人智慧的思考和创造力。

外观和特征:

《伏羲女娲交尾图》的尺寸为高221.5厘米,上宽105.5厘米,下宽80.9厘米。画中描绘了伏羲女娲手持规矩,上身相拥,蛇尾缠绕。在两者上方绘有炎炎烈日,而尾部下方则是皓月当空。整幅画面充满神秘色彩,至今仍未能确切解读其含义。

用途和功能:

由于对《伏羲女娲交尾图》具体含义的不明确,目前无法确定其用途和功能。然而,作为一幅具有千年历史的绢画,它代表了古代艺术和文化的重要遗产,为研究古代绘画技艺和古人的审美观提供了珍贵的资料。

历史意义和价值:

《伏羲女娲交尾图》的历史意义在于它作为一幅千年古画,记录了古代文明的一部分。它的出土使人们对古代文化有了更深入的了解,展示了古人的智慧和创造力。虽然目前对其具体含义尚存在争议,但它作为新疆自治区博物馆的十大馆藏之一,具有重要的文化和艺术价值。

展览和收藏情况:

《伏羲女娲交尾图》目前收藏于新疆自治区博物馆,并作为该博物馆的重要馆藏之一进行展览。作为一幅具有千年历史的文物,它吸引了众多观众的关注,并为人们提供了了解古代文明和艺术的机会。

07 《三国志·吴书·孙权传》残卷:

外观和特征:《三国志·吴书·孙权传》残卷是一份手抄本,纵向长约23厘米,横向宽约72.6厘米。使用乌丝栏纸本,采用隶书字体,尚存40行,墨书570余字。

用途和功能:该手抄本是《三国志》中的一部分,记录了孙权的传记和吴国的历史。作为历史文献,它用于记录和传承历史事件、人物事迹以及政治、军事等方面的知识。

历史意义和价值:这份手抄本的抄写年代约为公元265年至420年间,而陈寿的《三国志》写于西晋年间(公元3世纪末叶)。它证明了在晋朝时期中原和西域之间的文化交流非常密切,显示出当时文化传播的速度超出现代人的想象。这份手抄本提供了研究三国时期历史和文化的珍贵资料。

08 《弈棋仕女图》:

外观和特征:《弈棋仕女图》是一幅唐代彩绘屏风画,出土时已破碎,经修复后恢复了大致完整的11位妇女儿童形象。画面以弈棋贵妇为中心人物,描绘了贵族妇女的生活场景。

用途和功能:这幅画作是一组工笔重彩风俗画,通过描绘贵族妇女的生活,提供了有关唐代绘画技艺、服饰艺术、地方民俗、化妆技术和围棋发展等方面的真实资料。

历史意义和价值:《弈棋仕女图》展示了典型的唐代贵族妇女形象和服饰,透露出中原的文化风格。这幅画作是一件珍品,对于研究唐代的绘画技艺、服饰艺术、地方民俗以及围棋的发展等领域提供了宝贵的历史资料。

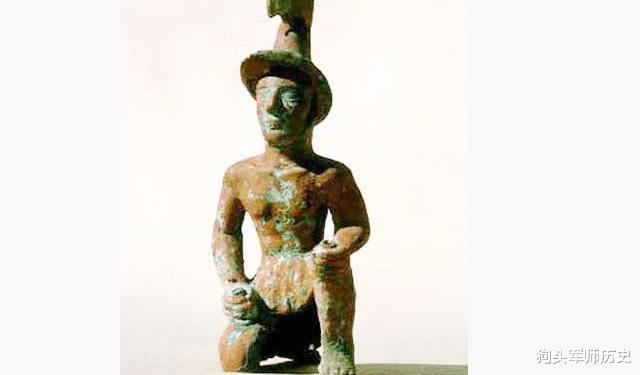

09 战国青铜武士俑:

外观和特征:战国青铜武士俑是一件极为罕见的青铜俑。它是中空的,用红铜铸造,高约40厘米。该俑具有深目高鼻、头戴顶附弯钩的高顶遮沿帽、赤裸上身和系短裙的特征。俑的左腿屈起,右腿下跪,双手环握,手中各握有一孔管,原本应为弓箭等武器。

用途和功能:战国时期的青铜俑常用于墓葬殉葬,用以保护和侍奉被埋葬者。这个青铜武士俑可能是为了在墓地中陪伴和保护死者,扮演其身后世界的侍从或卫士角色。

历史意义和价值:战国青铜武士俑是对战国时期社会、军事和宗教信仰的珍贵见证。它们提供了研究战国时期军事制度、装备和葬礼仪式的重要资料。这些青铜俑还展现了古代工艺美术的精湛技艺和艺术风格,具有很高的历史和艺术价值。

10 阿图什人头骨化石:

外观和特征:阿图什人头骨化石是一组人类头骨化石,最初发现于1981年9月,位于新疆阿图什阿湖乡。最初出土的化石包括前额骨、头颅骨和两块蝶骨,后来于1983年7月在同一地点发现了另外三块头骨化石,将所有化石组合起来后,复原出一个人头骨上半部的外形。头骨长约117.5毫米,宽约123毫米,重约443.5克。

用途和功能:阿图什人头骨化石作为考古学的研究对象,为研究人类起源、演化和迁徙提供了重要的证据。通过对头骨化石的特征和地层分析,可以了解新疆地区早期人类的生活状况、生存环境以及人类演化的历史进程。

历史意义和价值:阿图什人头骨化石被考古学家鉴定为至少有一万七千年历史的人类头骨,属于一个约18岁的男性。这一发现证明了新疆地区具有悠久的历史,至少在一万七千年前,就有人类在此繁衍生息。该头骨化石对研究新疆地区的史前人类、人类进化以及亚洲大陆的人类迁徙具有重要的历史意义和科学价值。

展览和收藏情况:阿图什人头骨化石现收藏于新疆博物馆,可能作为博物馆的重要文物之一,供公众参观和学术研究之用。由于没有具体的信息提及,关于该化石的展览和收藏情况的详细信息可能需要进一步查询相关资料。