1950年6月,朝鲜半岛上爆发南北两方的民族内战。不久,美苏等国介入其中,使朝鲜战争演化成一场国际化的军事战争。为保家卫国,我国也派出大批志愿军入朝参战。在这场如绞肉机般的战役中,涌现出了无数有骨气的中华儿女,其中一位就是志愿军中唯一被俘虏的女军人、2020年获抗美援朝出国作战70周年纪念章的杨玉华。

第1章:烽火燃情,巾帼出征赴前线

出生于1934年的杨玉华,在她记事以前,母亲就因病离她而去,迫于生计,父亲也常年四处奔波,是外婆一手将她带大的。但外婆是一个思想守旧,重男轻女观念严重的老人,杨玉华自幼就生活在没人疼没人爱的环境里,尝遍了人世的辛苦,从小就有着远大的理想和抱负。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。不久,中国人民解放军第60军响应中央军委和西南军区号召,招收一批青年入伍充实部队。杨玉华看到征兵公告后,瞒着外婆偷偷报考了军校,录取后被分配到第60军180师绷带所(卫生队),成为一名护士,那年她才16岁。

当杨玉华身着军装回到家中时,慈眉善目的外婆久久地凝视着她的眼睛,什么话也没说,只是长长地叹了一口气。因为她知道,小孙女有保家卫国之心,但她也想杨玉华能一辈子平平安安,永远像现在一样单纯快乐。杨玉华见外婆那样子,不敢出声,心里被入伍的激动和对外婆的愧疚感撕扯着,眼中混杂着自豪与担忧。

“雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江……”10月19日,中国人民志愿军远赴朝鲜战场,抗美援朝战争由此拉开序幕。不久,正在川西剿匪的第60军180师,奉命到河北沧州古运河边泊头镇集结整训,准备入朝参战,杨玉华也义不容辞地跟随大部队开赴朝鲜战场。

临行前,外婆翻出藏在角落的几张皱巴巴的钞票,塞进杨玉华手中。外婆明白,以后杨玉华不仅仅是她一个人的孙女了,而是全中国人民的孙女。就这样,杨玉华换下了自己平时最喜欢的漂亮衣服,穿上了“白色的战袍”,跟着180师的72名地方女青年,一同加入了抗美援朝志愿军,成为一名光荣的战地护士。

1951年4月22日,朝鲜战争第五次战役打响。因179师和181师分别被三兵团调拨给12军和15军,原本在第60军担任预备队的180师,只好独立承担战斗任务。杨玉华虽然不用走上前线,可毕竟180师是我军的精锐部队,时常担负一些攻坚克难的重要任务,这也给后方的卫生队带来了更多炮火的威胁。

尽管部队里条件艰苦,但战友同志们都亲如一家,这让杨玉华找到了从未有过的归属感。在救护工作中,杨玉华毫不畏惧,整日伴随着前方震耳欲聋的炮火声,全身心投入到对伤员的抢救工作中。部队里许多志愿军都对她赞不绝口:“别看这女娃年龄小,本事可大呢!不光会救人,还不怕炮弹,厉害了不是……”

第2章:战事受困,女英雄舍己救战友

1951年5月21日,鉴于朝鲜的战场形势,司令员彭德怀宣布第五次战役结束,并命令各兵团开始转移。当天上午,由于部队之间无法及时沟通,当180师右侧的部队开始后撤时,180师还未动身。师长郑其贵急忙向军部发电,军长韦杰作出指示:“注意部队右侧掩护工作,务必于今晚渡过汉江,并在春川以西地区展开防御工作。”接到命令后,180师急速后撤。此时的美国军队紧咬不放,如果没有部队掩护,志愿军全军上下的安危都会受到严重威胁。就在大部队即将渡过汉江时,军部再次传来命令,要求180师据江防御,掩护尚未撤离的伤员渡江。

重任再次落到这支钢铁之师身上。为拦住前方的美国大军,待汉江以南志愿军部队全线后撤,杨玉华所在180师被美军三个师的兵力层层包围。后路已经被截断,前路上又埋伏了众多敌人,部队一时陷入了僵局,眼看军备物资越来越少,伤员却越来越多。每天战友搀回来的、担架抬回来的士兵不计其数,哪里中弹已经算是轻伤,断手断腿更是稀松平常,更多的士兵直接死在了战壕里,埋在了被手榴弹掀起的沙土中。

杨玉华和其他医护人员每天入目的尽是淋漓的鲜血,入耳的尽是队友的呻吟。此时的医疗物资和口粮已经告急,上方下达指令:趁包围圈还没有完全形成,要赶紧撤退!师后勤部的医政部长史锦昌,带领着师卫生队的护士,随师司政机关组成的第二梯队撤过北汉江,在严密的计划和战士们熟练的配合下,部队官兵几乎全部撤离。

5月24日,美军部队发现180师侧翼已经空空如也,果断渡过汉江并占据渡口。顿时,180师陷入美7师、24师、韩6师的三面包围之中。当天下午,180师接到突围命令,在敌军的包围圈尚未完全闭合之时,部队趁着夜色强渡北汉江。由于缺少渡江装备,在撤退过程中,600多名将士被江水激流卷走。杨玉华所在180师29名女护士,绝大部分在敌包围圈尚未封口时,由师后勤部医政股股长史锦昌带领,随师司政后机关组成的第二梯队撤过北汉江,冲出了包围圈。在女护士当中,只有杨玉华没有随二梯队出去。

待大部队向前突围出去后,杨玉华和伤员们开始向后躲起来。“嗖,轰!”突然,一枚炮弹落在离杨玉华不远处。战场的硝烟弥漫,呼喊声、爆炸声刺激着这位年仅16岁的少女。“现在该怎么办?我们找不到大部队了,这里到处都是美军。”其中一个伤员说道。“找个小山沟隐蔽起来,把伤员安置好,再去寻找大部队。”看着美军不断丢下的炮弹,杨玉华临危不乱地说。

此时的战场上,到处都是战火与硝烟,美军的包围圈一点点缩小,随身携带的一点点补给食物也马上消耗殆尽了。当时物资告急,每个士兵分配到的口粮有限。在这样吃了上顿没下顿的日子,即使是饭量较小的少吃了一顿饭也承受不住。杨玉华看着眼前面无血色的伤员,她知道,每日分配的这点口粮,对于一个正在恢复身体的成年士兵来说,是远远不够的,为了让伤员能补充到充足的营养,她看了看自己碗里的炒面,还冒着热气,她暗暗咽了一口唾沫,将碗递给了伤兵。

杨玉华的肚子很快就“咕咕咕”地叫起来,但她不好意思再去向炊事班要吃的。因为她知道,部队里根本没有多余的口粮,只好自己到荒地里挖野菜充饥。却不料几把野菜塞进口中,果腹的作用聊胜于无不说,头也越来越晕,几小时后,一阵阵恶心感逐渐从胃里翻涌上来,身体虚弱不堪,上吐下泻,浑身无力,她这才明白她是吃野菜中毒了。卫生队的药物所剩无几,没有药物治疗的情况下,杨玉华几度处于半昏迷的状态。

5月26日,依旧处于半昏迷状态的杨玉华,被强制上担架随几十名伤员的担架队后撤。在后撤过程中,由于一行人速度太慢,遭到了敌军飞机的炮火重创。十几名伤员和担架员牺牲了,少数活下来的几人躲到了附近一个废弃的铁路隧道中。丧心病狂的美军敌机,向着隧道发射了几枚火箭弹,担架队员和靠近隧洞口附近的伤员永远地合上了眼,最后只剩下杨玉华等五位被掩护在隧道最深处的伤员。

第3章:被俘入狱,不畏强权为真理

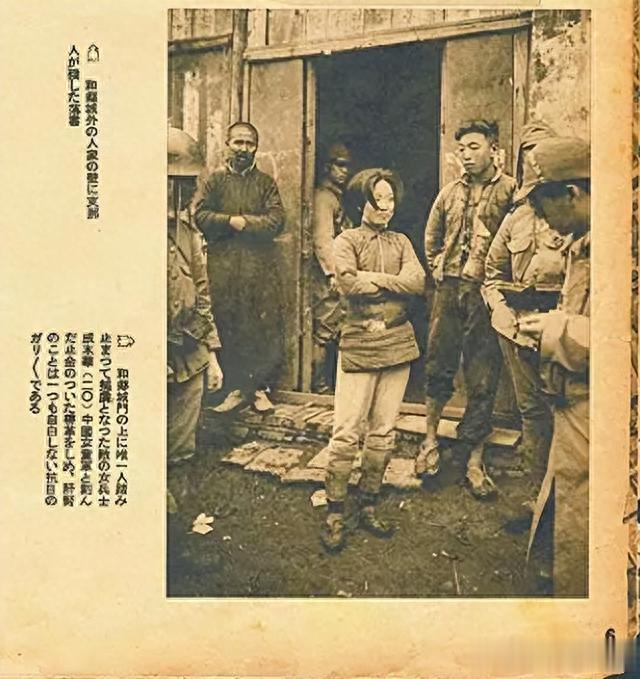

5月27日上午,洞口处嘈杂的声音,让半昏迷状态的杨玉华恢复了意识,敌军搜索队来到这里后,发现隧洞中的杨玉华和另外四名的队员。杨玉华身着男装,为了战事需要将头发剪得很短,撤退过程中的炮火和避难所中的折磨让她满身泥浆和污垢。满腔为国的热血更让杨玉华无暇顾及容貌,面容也十分憔悴,敌军没有认出她是个正值花季的少女,将她与其他男性伤员一同带到战俘医院。

7月中旬,在一次检查时,美军中的女军医发现了她裤子上的血迹,军医以为是杨玉华旧伤复发,仔细进行检查后,发现是杨玉华来了例假,这才发现她的女性身份。由于朝鲜战场上中国女志愿军非常少,被俘的更是寥寥无几,美军没有设女俘虏营,只好把杨玉华送到釜山女俘收容所,跟四个朝鲜人民军的女俘虏关押在一起。

作为一名女战士,被俘之后的生活必然是艰险而晦暗的。在狱中,美军对她们百般凌辱,四名朝鲜女兵不堪折磨,先后自杀了。杨玉华本来也想要自杀,但是她还是舍不下家乡的父母亲人,她决定活下来,然后跟那些美国兵奋战到底。美国兵见状,开始往监狱里扔催泪弹,逼她们屈服。杨玉华捡起那些催泪弹一个个地给扔了出去,为此她的手臂也被催泪弹炸伤了。可是这些反抗没有效果,美国兵还是日复一日的折磨她们。杨玉华无数次地想放弃生命,这样活着没有任何的尊严,人生也变得没有了意义。要不是当时战俘营其他的同志,一直鼓励她,安慰她,恐怕她已经成为枉死之人了。从那以后杨玉华开始调整自己的心态,坚强地等待着归国的那一天,很快适应了与朝鲜战友们的生活。

由于朝鲜女俘营中的很多俘虏,都是来自当年四野部队朝鲜师,整个女战俘营又只有杨玉华一个志愿军,甚至不少人都会讲汉语,大家对于杨玉华非常关照,而杨玉华也对朝鲜人民军的女兵们予以最高的敬意。有一次,朝鲜女俘们不满待遇的不公,开始组织集体绝食抗议,女俘们众志成城没有一人先向敌人服软。

俘虏营负责监管的美军们无计可施,急得焦头烂额,他们想到了杨玉华,本以为杨玉华是中国人,不是朝鲜人民军,不会和朝鲜女俘一起参与绝食抗议,打算从她这里作为突破口,到了饭点便照常给她送去了餐食,一点点瓦解这次抗议。但杨玉华决心要与朝鲜女兵站在一条战线上,她暗暗发誓,无论如何也不能让这次绝食因为她的动摇而功亏一篑,于是她将心一横,将校尉端来的美味佳肴打翻在地,并且破口大骂。美军校尉当即变了脸色,上前一脚将她踢倒在地,之后校尉又叫来了不知道多少人,拳脚相加地打她身上,直打得她浑身多处瘀青,满身是血,昏倒在地。可杨玉华并没有屈服,心中时刻都心念祖国和亲人,下定决心将自己的全部奉献给正义的战争。

由于她为人友善,又是一条战线上的战友,朝鲜女俘虏对她十分关照,她很快和俘虏营中的朝鲜女兵成了朋友,她们都在力所能及的范围内尽全力相互帮助。在朝鲜女俘的帮助下,她偷偷收集了针线,趁着监管放松的时候缝制五星红旗,她对祖国的无限期盼都藏在这一针一线之中。由于资源有限,许多次她不得不中断缝制,等到用各种途径获得了新的针线,她才能继续这项工作。在她长久的努力下,那面耀眼的五星红旗终于缝制完成,杨玉华轻轻地抚摸着五颗星星,抚摸着每一针每一线,脑海中浮现出自己的家乡、自己的外婆,还有现在正在战场上冲锋陷阵的战友们,眼泪不自觉地落了下来。身旁的朝鲜女俘们看着杨玉华,也落下泪来,虽然那不是她们的国旗,但是那份对家乡的思念、对亲人的思念、对战友的思念是相通的。

在监狱里,她用铁丝网搭造了一个两米高的台子,杨玉华站在高台上,手举五星红旗,一边唱国歌,一边呼喊自己的战友要加油。隔壁监狱的战友听到杨玉华的呼声,也激动地跟她一起合唱,大家团结在一起,一起约定要坚持到归国的那一天。

第4章:面对威胁,车中舍身护战友

从那以后,美军再也没来贿赂过杨玉华,但是朝鲜女俘们却和她的关系越发亲密,如同亲姐妹一般,在她们心中,杨玉华不仅是一条战线上的战友,更是一个不畏强权、清高守节的女英雄。

美军用暴力手段对战俘进行毒打,强制他们放弃回祖国大陆的权利,选择去台湾。这期间有许多的战俘被他们杀害了。本来她们所在的那个收容所有600多名战俘,但是经过他们的暴行毒打之后,只剩下了320多人。身在他乡的杨玉华对祖国的思念没有因为时间而消磨半分,相反思念一天比一天浓厚,她将自己缝制的国旗放在贴近心脏的位置,时时刻刻将祖国放在心中。

杨玉华被俘之时,朝鲜战争的停战谈判已经提上了日程。随着战事愈发胶着,双方的停战意愿也愈发强烈,但就俘虏问题迟迟没能达成统一意见。周恩来总理的助理乔冠华先生说:“我方为了争取俘虏问题的妥善解决,硬同敌人多打了一年多的仗。”1953年7月27日,中华人民共和国和朝鲜方面与“联合国军”的美国代表签署了《朝鲜停战协定》,中美双方开始交换战俘。

1953年8月8日下午,被关押了两年多的杨玉华,随473名朝鲜女俘一起被美军从釜山押上火车,踏上了归国的火车。此时,她已经听不见美国军官将她们押送上车时的大呼小叫,在她眼中只有即将到达的故土,祖国的一草一木此时仿佛都已经向她招手,翘首以盼她的回归。

出发之际,朝鲜人民军兴奋地唱起了爱国歌曲。然而,美军将她们押送上车时态度过于粗暴,激起了朝鲜女兵的不满,朝鲜战争已经结束,她们是光荣的战胜国,凭什么还要看美军脸色?为表抗议,她们在火车中高声歌唱。冷酷无情的美军被她们的歌声激怒,向车厢中投入了几枚催泪弹,想挫一挫朝鲜女兵的锐气。由于每个车厢塞了很多人,在密闭的车厢中,刺鼻的气味和浓烟久久无法散开。

火车车厢空间狭小,催泪弹在这之中释放造成的伤害不可估量,况且部分朝鲜女兵还带着孩子。杨玉华训练有素率先反应过来,一跃上前,扑在了催泪弹上,用身体控制住了烟雾的扩散。三颗催泪弹在杨玉华身上燃烧,烧穿了她的衣服,炙烤着她的皮肉,然后她没有退避分毫,她在心中一遍遍告诉自己,她掩护的是整整一车厢的战友、小孩,更是战争胜利的喜悦。最终,她衣服多处被烧破,身上也有了几处烫伤,但这在她看来是战争赋予她最后的功勋。

第5章:归国任教,甘洒热血育新人

8月9日,车到板门店,下了火车,杨玉华戴着自己做的解放帽,高高举着自制的一面五星红旗见到了前来接她们的亲人,结束了战俘的生活。杨玉华抱着战友,泣不成声。

前来迎接她回家的志愿军政治部主任杜平,走上前亲切地拉着她的手,眉头紧锁,眼中可见点点泪花,他对杨玉华郑重其事地说:“你终于回到了祖国怀抱里了,祖国像母亲一样关怀着你,希望你好好休息,保重身体。”有了这句关怀,杨玉华这两年来受的委屈顿时烟消云散。

鉴于杨玉华唯一志愿军女战俘的特殊身份,在遣返的时候,新华社的记者也纷纷围了上来,想让张玉华讲一讲她这些年的抗争经历,杨玉华微微一笑,从衣服中掏出了那面五星红旗,重重地点了点头,她本来憋了一肚子的话想对祖国说,想对接见她的领导、记者、朋友们说,可她什么也说不出来,只是咬紧嘴唇,从怀里拿出五星红旗,展开给前来迎接自己的同志看时,眼泪大颗大颗地从脸颊滑落下来。见此,大家的眼睛也湿润了。

回国后,杨玉华被送到昌图战俘归来管理所,经过审查,她被遣送回重庆老家,在政府的关照下,她被安排到万盛区万盛小学成为一名小学教师。后来,与在战俘营中结识的难友刘英虎结婚。两人的结合也算是志同道合,彼此都多了一份理解,应该能够携手更好地走下去。可是丈夫在外边温热老实,其实内心却非常狭隘,杨玉华遭受的屈辱成了丈夫的一块心病,总是以此为借口虐待杨玉华。不仅小肚鸡肠,还经常对杨玉华拳打脚踢。杨玉华多次想要离婚,但是看着孩子年幼,那个年代流言蜚语又特别的多,她也只能忍下一切。“文革”期间,刘英虎因乱搞男女关系,被判20年徒刑。在组织的压力下,杨玉华与刘英虎离婚,恢复了自由。其后,因为战俘身份,杨玉华在“文革”中也受到了冲击。

1986年,杨玉华从万盛小学退休后,她又重新找到了自己的幸福,与重庆驻军的一个营级干部组建了新的家庭。老伴去世后,杨玉华与儿子儿媳住在一起,过上了安静的生活。杨玉华也没有想到,人到晚年的她还能够重获幸福。这么多年过去了,杨玉华也步入了晚年,但是她说她永远也忘不了,重新回到祖国的那一天。

作为一个女军人,被俘是她最大的不幸,但历史记住了她,人民记住了她,她永远是中国最伟大的女性之一。2020年,杨玉华获得中共中央、国务院和中央军委颁发的抗美援朝出国作战70周年纪念章。

其实,在朝鲜战争中,中国派出的志愿军女孩不计其数。但在那战火纷飞的年代,更多像杨玉华一样心怀报国热情的女兵的“忠骨”,只能默默无闻地埋在那片“青山”之中。她们用自己的鲜血换来了战斗的胜利,换来了中朝两国人们的幸福平安,杨玉华是她们中千千万万个代表之一。

【著作权声明:本文系作者原创首发,著作权归作者所有,未经允许禁止转载,侵权必究】